【弁護士が解説】発信者情報開示請求で投稿者を特定する方法|概要・手続・費用

ネットに誹謗中傷や個人情報が書き込まれた場合、犯人(投稿者)を特定する方法があると聞きました。

法律のことはよく分からないのですが、やり方や流れを教えてもらえますか?

誹謗中傷等に悩む企業や個人から3000件以上の相談を受け、迅速に解決してきた法律事務所「弁護士法人ATB」が、このような疑問にお答えします。

インターネット上では、

・匿名掲示板(5ちゃんねる(5ch)・ホスラブ(ホストラブ)・爆サイ.comなど)

・Googleマップの口コミ

・転職サイト

・ブログ

こういった場所に、誹謗中傷や個人情報が書き込まれる被害が多発しています。

最後までお読み頂ければ、「書き込んだ人(投稿者)を特定する方法や弁護士費用」などが分かります。

投稿者の特定が必要な場合・不要な場合

投稿を削除するためには、投稿者の特定は不要です。

また、投稿者を名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪・業務妨害罪などで罰してもらいたい場合も、被害者自身が投稿者を特定する必要はありません。

主に投稿者を特定する必要があるのは、投稿者に対して、損害賠償(慰謝料、風評被害に伴う営業損害など)を求めたい場合です。

また、法律上の手続きではありませんが、「二度と誹謗中傷しません」といった約束をさせることができる場合もあります。

投稿者を特定するには「発信者情報開示請求」を使う

発信者情報開示請求とは、ネット上で誹謗中傷等を行った投稿者の情報(氏名・住所・電話番号など)を開示するよう求める手続きです。

典型的なケースとしては、名誉毀損・侮辱・脅迫を受けたり、個人情報を公開されたり、虚偽情報を書かれて営業妨害を受けた個人や会社(法人)が、その投稿者に関する情報の開示を求める場合です。

この手続きは、2001年に制定されたプロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に定められています。

ただ被害者救済が不十分だったので法律が改正され、2022年10月1日に施行されました。

改正によって「発信者情報開示命令」と「提供命令」という制度が創設されましたが、改正前に行われていた方法も残っています。

どちらの手続きを使うかは専門的な判断になりますし、弁護士の中でも日々発信者情報開示請求を行っている弁護士のほうが的確な判断が可能です。

当事務所では改正前から発信者情報開示請求を多数行っており、改正後も引き続き多数の請求を行ってきましたので、安心してお任せください

ここからは、

②改正前から存在する方法

それぞれについて解説します。

理屈上は裁判手続きを使わず任意に開示してもらうことも可能ですが、実際それに応じる事業者は少ないので、裁判手続きに絞って解説します

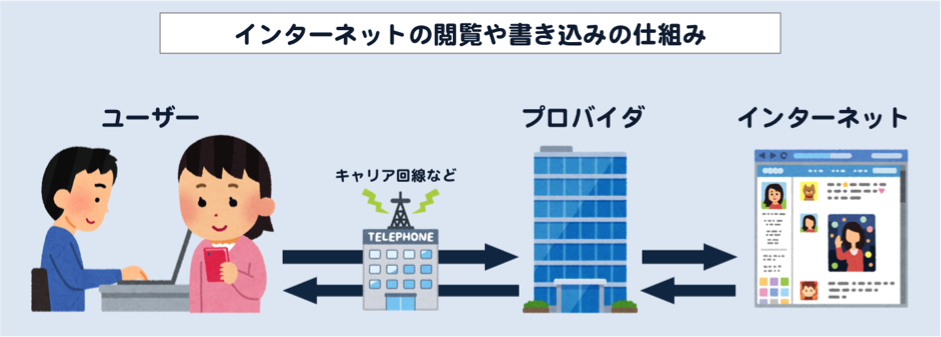

【前提】コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの関係

SNSや掲示板に書き込む際、名前や住所の登録は基本的に不要です。

ですから、コンテンツプロバイダ(X(旧Twitter)やInstagramなどのコンテンツサービスを提供する事業者)は、投稿者の氏名や住所といった情報を持っていません。

ですから、いくらコンテンツプロバイダに尋ねても、投稿者の特定はできません。

そういった情報を持っているのは、アクセスプロバイダ(NTTドコモやソフトバンクなど)です。

そしてアクセスプロバイダを特定するには投稿者のIPアドレスが必要ですから、その開示をコンテンツプロバイダに求めます。

IPアドレスとは、各インターネットユーザーに割り当てられている番号のことです。

なお、コンテンツプロバイダが投稿者の氏名などを把握しているサイトも存在します。

その場合はIPアドレスの開示は不要で、いきなり投稿者の氏名や住所の開示請求が可能です。

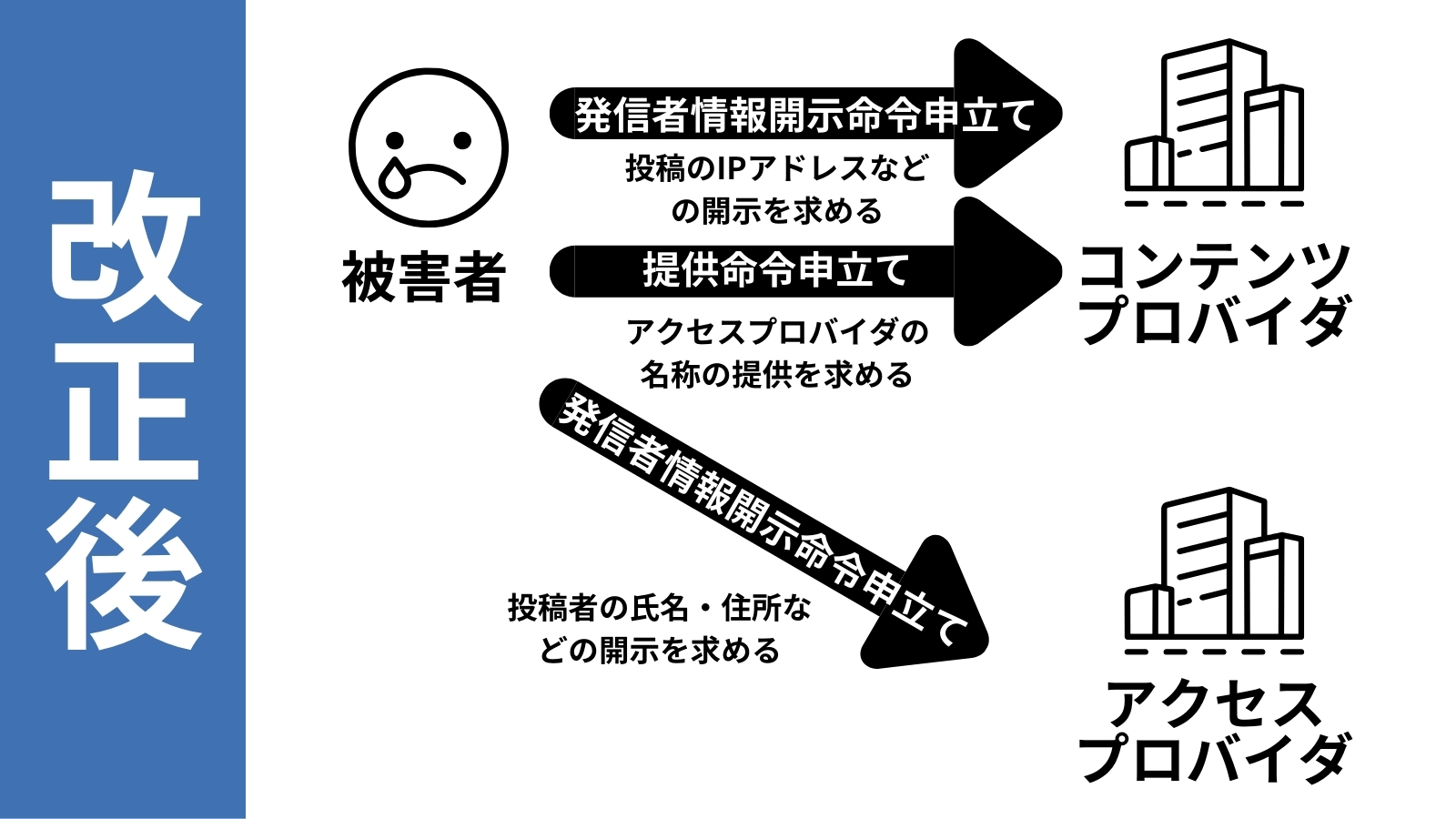

①改正によって認められた方法

後ほど説明するとおり、改正前は2段階の手続きが必要で、被害者にとって大きな負担でした。

それが改正によって、次のような手続きが可能になりました。

②判明したアクセスプロバイダに対して、「発信者情報開示命令」の申立てを行い、投稿者の氏名や住所などの開示を求めます

③アクセスプロバイダにおけるアクセスログの保管期間は、通常2~3ヶ月です。

手続きを行っている間にログが消去されれば発信者の特定ができなくなりますから、ログの消去禁止命令申立てを行うこともあります

これらは、全て同じ裁判所に申し立てるので、統一的な判断がされるメリットがあります。

改正前の手続きだと、アクセスプロバイダに対する手続きとコンテンツプロバイダに対する手続きを別々の裁判官が判断するので、判断が分かれてしまうこともありました。

また、発信者情報開示命令申立ては、非訟事件として扱われます。

非訟事件は通常の裁判と違って原則非公開で、かつ、手続きが簡略化されています。そのため、申立てから最終的に開示に至るまでの期間がこれまでの4〜6ヶ月から2〜4ヶ月に短縮されました。

ただ改正によって発信者の特定が劇的に楽になったかというと、世間で言われるほどではありません。使い勝手が非常に悪いのが現状です。

改正について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

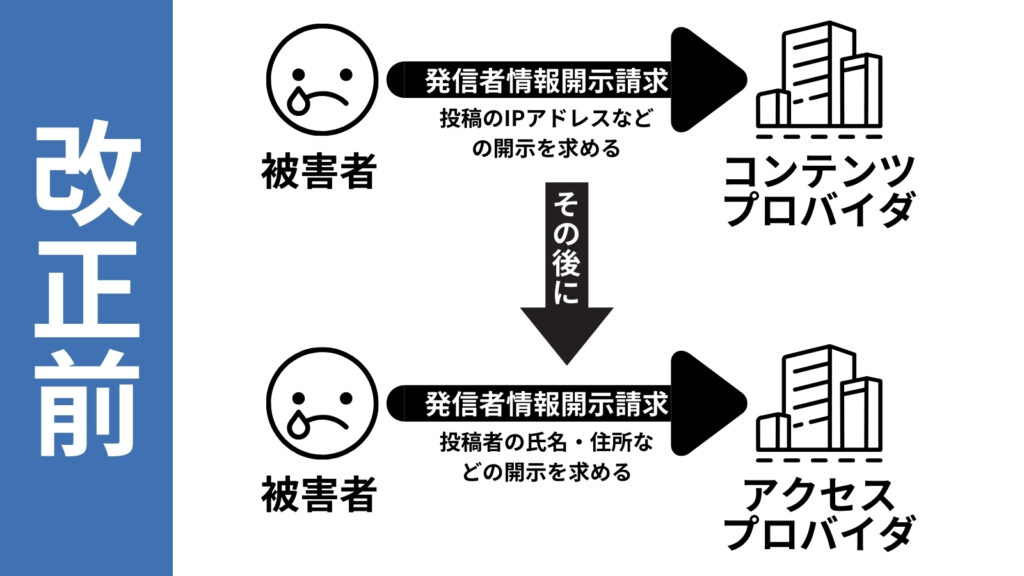

②改正前から存在する方法

②開示されたIPアドレスから、どのアクセスプロバイダプロバイダで書き込まれたか特定

③アクセスログの保全

④アクセスプロバイダに対して、氏名・住所などの開示請求(2回目の開示請求)

それぞれのステップについて解説します。

①コンテンツプロバイダに対して、IPアドレスの開示請求(1回目の開示請求)

コンテンツプロバイダに対して「発信者情報開示仮処分命令の申立」を行い、IPアドレスの開示を求めます。

裁判所から「IPアドレスを開示しなさい」という決定が出れば、コンテンツプロバイダは基本的に従います。

この申し立てが認められるためには、

・被保全権利があること

→権利が侵害されたことが明らかであること、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること

・保全の必要性があること

これらを疎明しなければなりません。

疎明というのは、証明までは求められないものの、裁判官に「一応確からしい」と思ってもらうことです

②開示されたIPアドレスから、どのアクセスプロバイダで書き込まれたか特定

開示されたIPアドレスを使って、投稿者がどのアクセスプロバイダを使って書き込んだか特定します。

③アクセスログの保全

この後、アクセスプロバイダに対して投稿者の氏名・住所などの開示を求めることになります。

しかし、アクセスプロバイダにおけるアクセスログの保管期間は、通常2~3ヶ月です。

ですから、アクセスプロバイダに開示請求している間に、ログが削除される可能性があります。

そうなると、手続が無駄になり、投稿者の特定もできません。

そこで、場合によっては「発信者情報の消去禁止を求める仮処分命令の申立」を行います。

これは、「裁判の結論が出るまで、ログを消してはならない」という決定をもらう手続きです。

ただ、④で解説する裁判を起こす際、アクセスプロバイダに対して削除しないよう求めれば、任意に応じてくれる場合もあります。

この辺りはケースバイケースですし、アクセスプロバイダの対応が変わる可能性もあります。

いずれにしても、削除されてしまっては特定ができないので、的確・迅速な対応が必須となります。

④アクセスプロバイダに対して、氏名・住所などの開示請求(2回目の開示請求)

アクセスプロバイダに対して「発信者情報開示請求訴訟」という裁判を起こして、投稿者の氏名・住所などの開示請求をします。

ここまで「仮処分」という言葉が何度か出ましたが、ここでは通常の裁判を起こす必要があります。

裁判では、権利が侵害されたことが明らかであること、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があることを証明しなければなりません。

そして、発信者情報の開示が相当であると裁判所が判断すれば、その旨の判決が出ます。

その判決さえあれば、アクセスプロバイダは基本的に開示に応じますから、投稿者の氏名や住所などが手に入り、ようやく特定ができます。

特定できたら、損害賠償請求も可能

投稿者が特定できれば、慰謝料や風評被害に伴う損害の賠償を求めることができます。

請求の方法としては、被害者本人又は被害者から依頼を受けた弁護士から直接書面を送る場合もあれば、裁判を起こす場合もあります。

どの方法が良いかはケースバイケースですし、本人で行うのは非常に大変ですから、弁護士に依頼することをオススメします。

裁判で損害賠償請求が認められれば、投稿者の財産(預金や不動産など)に対する強制執行も可能です。

また、投稿者との交渉や裁判の中で、「二度とこういう書き込みをしないと約束しなさい」と主張することは可能です。

ただ約束することを強制する法律はありませんので、投稿者が拒否すれば約束はさせられません。

とは言え、ここまで闘う姿勢を見せれば、投稿者はかなり警戒するはずなので、一定の抑止にはなるでしょう。

弁護士費用の目安

こちらに掲載しております。

一日も早く弁護士に相談するのがオススメです

投稿者を特定する方法は以上となりますが、的確な判断とスピーディーな処理が不可欠です。

そのためには、開示請求に関する専門的な知識・経験が豊富な弁護士に依頼することをオススメします。

当弁護士法人では、これまで多数の開示請求に成功し、各サイトやアクセスプロバイダの特徴も熟知しております。

また、土日を含めできる限り迅速な対応を心がけております。

初回の相談は無料ですので(書き込みを行った本人は除く)、一度ご相談下さい。

まとめ

ネット上で誹謗中傷等の被害に遭った場合に、書き込んだ犯人を特定して、損害賠償請求する方法を、経験豊富な弁護士が具体的に解説しました。

LINEで

LINEで